Sales MarkerのCDOの岡です。僕はLINEヤフーのブランドデザイン本部長を務めた後、2024年からSales MarkerのCDOに就任して、急成長する事業のブランドデザインや、プロダクトデザインを統括しています。

Sales Markerには現在約300名ほどの従業員がおり、ブランディング・デザイン組織は僕が入社した当初は2名の状態から、1年間で26名の規模にまで成長しています。

立ち上げから最初の1年間は、大きく分けると前半はブランド基盤構築に注力、後半はプロダクト体験のアップデートに注力してきました。

急速に成長するグロース期の事業において、増え続けるマーケ・セールス施策をいかに一貫したブランド基盤によってマネジメントするかは非常に難易度が高い論点です。油断するとコミュニケーションにばらつきが生じ、ブランド力が薄れていってしまい兼ねません。

これを、大企業の経験を活かして、加速度的なデザイン組織づくりに取り組む自分だからこそ勘所を押さえて、うまく1年間で強いブランド基盤を整備するところまで持っていけたのではないかと思います。

今回はここまでのSales Markerでのデザイン組織立ち上げプロセスを、特に最初の半年で取り組んだブランド基盤構築に絞ってまとめてみます。

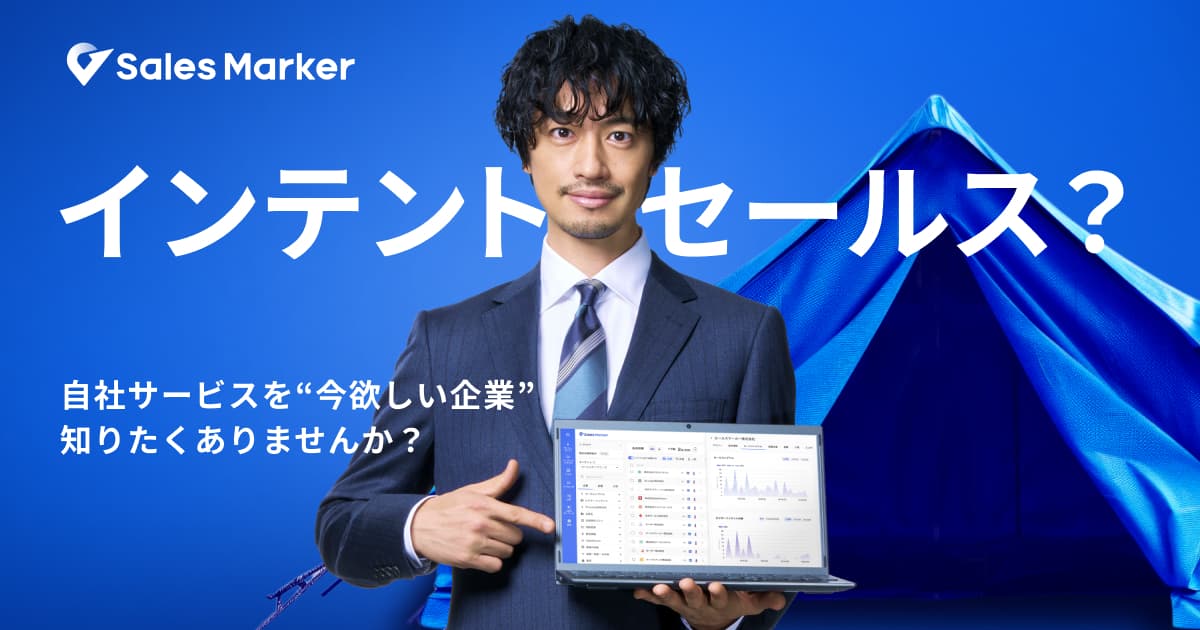

インテントセールスを実現するツール『Sales Marker』を提供する株式会社Sales Markerは、2022年のサービスローンチ以来、BtoB企業の事業成長を伴走支援してきました。

顧客起点で行う新時代の営業手法インテントセールスは、自社のサービスを欲しい顧客にだけピンポイントでアプローチすることができるので、成約率200%UPや売上230%UPなど、高い成果を創出しています。

2022年のサービスローンチから3年でARRは35億・導入企業は500社を超え、国内SaaS系スタートアップ企業からエンタープライズ企業まで幅広く活用いただき、成長企業にとって欠かせないサービスとなっています。

しかし、僕がパートナーとして関わり出した2023年後半は、急速に事業が伸びていく一方で、クリエイティブ面ではシード期につくられたものが変わらず使われているような状態となっていました。

プロダクトも、サービスサイトも、コーポレートサイトも、クリエイティブが更新されていない。ロゴも代表が創業時にPPTでつくったものがそのまま使われているような状態でした。

一方で、Sales Markerとして、グロースに向けてマーケ戦略を加速させていく必要があることは自明でした。

ARR3億円くらいまでは、いわゆる「イノベーター層」を中心にサービス利用者が増えていましたが、これから「アーリーアダプター層」を獲得していくにあたり、今まで使っていなかったマーケチャネルを活用していくことが必要となります。

そして、マーケチャネルが増えるにあたり、一貫したコミュニケーションを実現しなければ「インテントセールス」というカテゴリーを切り拓くことはできません。そのため、強いブランド基盤の構築が求められていました。

別の側面では、グロースにあたり組織の人員増加も著しく、僕が入社した段階で、社員は100人を超えそうな状況となっており、カルチャーとしても強いブランドを築くことが必要なシチュエーションとなっていました。

事業は急成長フェーズにあり、短期的には施策の数を一気に増やしていくことが求められている。一方で、Sales Markerにとっては、「インテントセールス」という新しい概念を市場に浸透させるために強いブランド想起を獲得していく必要がある。

この急成長期における「スピード」と「強烈な想起」の両輪を回すための、ブランド基盤の構築が求められていました。

具体的には、「ブランドコアの再定義」「ブランドガイドラインの整備」「すべてのタッチポイントの整備と組織拡大を両輪で回す」といった取り組みを、半年という期間で推進していきました。

当時、インテントセールスというコンセプトの軸を訴求するための各タッチポイントでのブランド基盤がない状態だったので、まずはこの部分をしっかりと言語化していくことが第一ステップとなりました。

僕は、2024年1月にCDOとして正式に入社する前に、2023年10月ごろからパートナーとして会社に関わり始めており、約3ヶ月間で以下のようなコアとなるブランド定義を進めていきました。

社名とサービス名の統合、BI(ブランドアイデンティテイ)刷新

パーパス、バリュー見直し

前述の通り、当初は、代表がPowerPointで作成したロゴをそのまま使用していました。さらに、当時は社名も現在とは異なっていました。

これから『Sales Marker』というサービスが普及すればするほど、社名とサービス名が違っていると、無駄な説明コストとマーケティングコストがかかり続けてしまいます。

なのでロゴの提案とともに、『Sales Marker』というサービスを主軸にする戦略を取るべきで、社名も含め変えた方が良いと提案し、意思決定してもらいました。

他社の例をもとに、Sales Markerにおけるブランドの輪郭を可視化していきます。3ヶ月の間に、細かなチューニングも含めると、10回以上提案を行いました。

例えば

One BRAND, Multi BRANDどっち?

事業戦略的なポジショニングは?

競合とのポジショニングは?

サービスの訴求軸は?

といった項目を資料で整理して、ブランドのコアを炙り出していきます。

このような市場全体のポジショニングや、将来の展開性も含めて、最終的に今のロゴに落ち着きました。

今回のロゴではグラデーションの表現を採用していますが、一般的には印刷物などで扱いづらいため敬遠されがちです。しかし、強く『Sales Marker』というサービスを印象づけていく必要がある現在の事業フェーズだからこそ、あえて2色構成のデザインにしています。

こうすることで、複数のロゴが並んだ際にも差別化が図れますし、新規性も高くなります。

ただし、たとえば書体やカラーについては、今後の事業フェーズによって変更していく可能性もあります。多くのグローバルブランドと同様に、BI, VIは根幹となる思想は維持しながらも、時代や事業のフェーズに応じて細部をアップデートしていく前提を踏まえた上で、現在のロゴを設計しています。

VIの刷新にあわせて、パーパスとバリューも新たに策定しました。当時は、すでにミッション・ビジョン・バリューが存在していましたが、項目数が多く、特にバリューに関しては9つもありました。

パーパスやバリューは、伝えたいことを盛り込みすぎると、社員に浸透しづらくなります。経営戦略に対して「そっちに向かおう」と言えば、全員がそちらを向けるように、しっかりと浸透するものであるべきです。そのためには、覚えやすさも重要です。

このような背景を踏まえ、パーパスとバリューという、シンプルな構成で再定義を行いました。

続けて、出来るだけ解像度高くブランドガイドラインの整備を行いました。

この時点では、BXデザイナーは僕しかいなかったので「ブランドガイドラインつくる必要ある?」「そこまで解像度を高める必要があるのか?」と思われるかもしれません。

しかし、これはこれまでの経験則からも、必ず行うべきアクションだと考えていました。

なぜブランドガイドライン構築にこだわるかというと、一つは急成長する事業において、体制構築、パートナー巻き込みは必須であるためです。

人数拡大しても品質高いものを出し続けるには、自分の手を離れても品質が守られる、高解像度のガイドラインが必要です。

なので、例えば、テキストや、モチーフである「矢印」の活用方法など、細かなところまで定義していくようにしています。この時点ではまだ本格的に予定はしていなかった社員証なども、必要となった際の展開イメージとして明示して、これから生まれるアウトプットの品質がブレないように心がけました。

他にも、Sales Markerでは代表の登壇・取材も多く、PR起点で企業獲得も多く起こっていました。そのため、「Sales Marker」という記載がブレないよう、これもガイドラインで定義しています。

ブランドサイトやブランドムービーの構築も、このタイミングで行い、ブランドガイドラインとともに社外にも公開しました。

社内に対しては、ブランドに注力しているという姿勢を明確に伝えることができますし、外部に公開しておくことで、パートナーを巻き込む際にも「このサイトを見ておいてください」と伝えやすくなり便利です。

また、このようなブランドサイトを公開しておくと、デザイナーの採用時にも効いてきます。

ブランドガイドラインの定義が完了したあとは、各種タッチポイントの整備と組織拡大を両輪で進めていきました。半年間で、BXデザイナーの拡充と、タッチポイントの整備を進めることができています。

僕は、サービスとしてのコミュニケーションの軸は、可能な限りブレない方が望ましいと考えています。少しでも軸がブレると、認知が分散し、ブランドとしての印象が弱まってしまう。AppleやAmazonのようなグローバルブランドと同様に、徹底したブランド浸透を図ることが重要です。

そこで、これまで情報が整備されていなかったタッチポイントを一通り修正していきました。ちょうどシリーズAの資金調達のタイミングでもあったため、この時期にリード数や採用数が大きく増えることも見込んでおり、今やるべきだと考えました。

まずは「情報が正しく伝わる」という水準にすべてのタッチポイントの品質を引き上げていきます。

コーポレートサイト

サービスサイト

その他タッチポイント

また、このフェーズでは、パートナーの巻き込みを積極的に行いました。急成長する事業に対応していくためには、外部リソースの活用が欠かせません。特に動画制作など、その時点では組織内に十分なケイパビリティがない領域については、外部のパートナーをどんどん巻き込んでいくことが有効です。

これも、すでにブランドガイドラインを整備していたので、コミュニケーションコストをかけずにスムーズに連携を進めることができました。そういった意味でも、高解像度のブランドガイドラインを構築しておくことは、必須のアクションだったと考えています。

コーポレートサイトのリニューアルもその一環で行った施策です。これまではSales Markerの採用サイトは存在せず、コーポレートサイト自体も簡素なものでした。

そこで、新しくなったVIに合わせて、コーポレートサイト全体のビジュアルをリニューアルしました。

同時に、コーポレートサイト内のコンテンツも拡充させていきます。

グロース期にさしかかり、これからエンタープライズ企業も多くサービス利用していただくため「信頼性」が重要になるフェーズだと捉えていました。

著名なカメラマンの方に依頼し、スタジオを借りて、3日間に分けてメンバーの撮影を行いました。

社員インタビュー動画の作成も行います。動画インタビューをYoutubeにアップ、それを記事化してコーポレートサイトにも掲載しました。

このインタビュー動画は、全職種カバーされるようにしており、今でも採用の時に応募者の方の80%以上が見てくれていたりと非常に投資対効果の高い施策になっています。

サービスサイトのリニューアルも行いました。まずそもそも機能が何なのか?を伝えられるようにするため、テキストや図解などの表現も改めています。

営業資料についても、外部パートナーと連携しながらテンプレートを整備していきました。

僕が入社したタイミングで、ちょうどセールス担当のメンバーから相談を受け、そこから資料整備を動かし始めました。PowerPointではデザインの自由度や表現の幅に限界があり、作成が難しい部分もあったため、これも外部の専門性の高いパートナーに依頼する形で進めました。

同じく展示会レイアウトも、イベントチームと共同で検証を進め、最適なフォーマットを探っています。

大体3ヶ月ほどで、サービスサイト、コーポレートサイト、その他タッチポイントの整備も終えることができました。

タッチポイントの整備と合わせて、組織体制の構築も行います。主には以下の3つのアクションを進めました。

入社前から採用活動を開始

パートナー活用を躊躇しない

代表直下、PRも含めて扱う組織体制

Sales Markerはグロース期にさしかかっており、今後、必ず人手が必要になることは明らかだったため、正式に自分が入社する前から、採用活動を進めていました。

この段階では、マーケティング施策の検証フェーズであったため、細部まで作り込むことよりも、施策の数を重ねることの方が重要でした。そのため、ブランドガイドラインを元に作業を幅広く行えるスキルセットを持った人材が必要と考え、採用を進めていきました。(ただし、ビジネス志向の強い方でないとフィットしづらいため、カルチャーフィットの見極めは強く意識しています。)

ちなみに、今後フェーズがさらに進めば、より高いデザインの専門性を持った方や、アートディレクションの観点からガイドライン構築まで担える人材を巻き込んでいく可能性もあります。しかし、現時点においては、品質担保の役割は自分自身で十分に担えると判断していました。

そのため、まずは自分と対となって、手を動かしてバリューを発揮できるような、幅広く制作できるプレイヤー人材から巻き込んでいきました。

合わせて、採用しないと前に進めない、専門性のリソースが不足していると言った状況にしないように、適宜必要に応じて外部パートナーを活用していくことも意識しました。

- パートナーを巻き込んだポイントの例

- モーション演出を多用する実装

- 実写を伴う映像制作

- PPTのフォーマット作成

このような立ち上げのプロセスを経て、BXデザイナーの人数は1年間で1名から11名へと拡大しています。

ブランドコアをすべての施策に落とし込めており、強い想起を維持しながら、事業成長に必要な施策をスピード感を持って打つことができています。

一通りタッチポイントの改修にも入れたので、デザイン組織立ち上げの後半では、プロダクト側の体験アップデートにも入り込んでいきました。

この取り組みに関しても、またCocodaで事例化します。

僕自身、スタートアップが好きで、これまでにも多くのスタートアップの初期フェーズを手伝ってきました。

その中でもSales Markerは、経営レベルでカテゴリー戦略とブランド基盤構築のつながりに深く注力しており、「ブランド」や「デザイン」に非常に重きを置いている点が魅力的だと感じています。

例えば、パートナーとして関わり始めた2023年10月の段階で、VIの刷新やパーパスの再定義を提言した際も躊躇なくOKを出してくれて、「これだけ急成長している会社でも、ブランド構築のためにスパッと重要な意思決定を行えるんだ」と僕自身驚いたことを覚えています。前職のような大きな組織では、このようなスピード感のある意思決定から実行はどうしても行いづらいため、これはSales Markerという組織の大きな魅力だと思います。

また現在も、ブランディングに関するロードマップを経営チームとともに運用しており、CMや書籍、電車内広告といった大きな施策も、経営と目線を合わせて推進できています。

このような組織環境で、事業の成長を加速させながら、インテントセールスという概念を普及させるためのブランド構築基盤づくりに今後も取り組んでいきます。