GMOグローバルサイン・ホールディングスのデザインマネージャーをしている田伐(たぎり)です。

私たちは、電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」(以下、GMOサイン) を運営しています。GMOサインは、実は2021年2月に電子契約サービス「GMO電子印鑑Agree」というサービス名からブランドリニューアルをして、現在の名称となっています。

ただこの名称変更は、あくまで事業にブランドを根付かせるための取り組みの一つでした。

リニューアル時に依頼されたロゴや名前の変更だけでなく、ブランドページ、パーパス定義、イラスト、内部向けのブランドガイド作成、zoom背景、オリジナルグッズ...などと、機会を逃さずこれでもかとアウトプットしたことで、事業全体でブランドを重視する文化の醸成に繋がっています。

いかにブランドに注力することを、組織に当たり前だと認識してもらうか?そのために粘り強く取り組んだ "地道なブランド浸透プロセス" の裏側をまとめます。

GMOサインは、2015年に提供開始された、国内シェアNo.1 (*1) の電子契約サービスです。

2021年当時は新型コロナウイルス感染防止のため、多くの企業が在宅勤務(テレワーク)に取り組んだことで「脱ハンコ」の流れが加速しました。その結果、電子契約サービスがビジネスや生活に不可欠なものとなり、より多くの人に親しまれるような打ち出し方を考えていく必要がありました。

そのような急速な事業拡大の背景を受けて、「GMO電子印鑑Agree」から「電子印鑑GMOサイン」へとサービス名を変えることが、グループ代表の熊谷から提案されます。

プロジェクトとしては、GMOサインの名称変更と、それに伴うロゴの制作のみを依頼されていましたが、私たちは「名称やロゴだけを変えるのでは、不十分だろう」と考えていました。

実は、以前のサービス名「Agree」の時代にもサービス名のマイナーチェンジが繰り返されていました。これはサービスが急成長し、市場環境も毎日変わる中で、自分たちの目指す方向が解像度高くまとまっていなかったということだと捉えています。

なので、単に「サービス名称を変更しました」という事実だけを伝えるのではなく、「自分たちは何者で、どこへ向かうのか」というストーリーをきちんと作り、それを社内外に伝えていくことで、信頼されるサービスへと育てていくことが重要だろうと考えました。

もう少し俯瞰してみると、GMOサインは、信頼やブランドによって成長する事業だと考えています。

そもそも、電子契約は企業担当者だけが使うものではありません。社内では「おじいさん、おばあさんにまでユーザーは広がる」ということが当初から話されており、このような状態を目指すなら、単に「使いやすい」というレベルでは不十分です。もっと気持ち良く、誰が見ても信頼されるサービスになっていることが、事業を伸ばすためには不可欠だと思っています。

さらに、当時の事業状況的にも、電子契約サービスは競合が増えてきている背景がありました。このタイミングで、他社と比較しても当たり前に品質が高い状態をつくれなければ、事業成長は止まってしまいます。

また、組織状況としても、サービスの需要に伴い、パートナー (従業員) 数はわずか数年で100名近くに急増していました。GMOサインに関わる全員が「自分たちは何者で、どこへ向かうのか」という共通認識を持つことが一層必要になっていると感じていました。

デザイナーである私と、マーケティング担当者は、このような問題を解決するためのブランディングに課題意識をもっていたため、ブランドリニューアルの機会をチャンスだと思い、ロゴ制作だけではなく、GMOサインというサービスがブランドを中心として成長していくためのブランド浸透に取り組んでいくことを決めました。

一方で、私たちはブランドへの注力の必要性を感じていたものの、当時の社内は「ブランドが大事そうなことは分かるけど、まだどのくらい注力したら良いかは分かっていない」という温度感でした。

このようにブランドの価値がまだまだ伝わっていない状況を受けて、私やマーケティング担当者は、世の中でよく見る「トップダウンなブランド構築」ではなく、ボトムアップな “地道なコミュニケーションとアウトプット” によるブランド浸透にチャレンジしていくこととします。

具体的には、以下の3ステップで、徐々に少しずつブランドの重要性を社内に浸透していくことを続けています。

ここからは、そのステップごとに行ったことを出来るだけ詳しくまとめてみたいと思います。

まずはじめに行ったのは「ブランドの重要性を地道に訴えかける」ということでした。

当時のGMOサインの組織は、これまでブランディングに注力していなかったため、幹部陣の間でも「ブランディング」というものへの理解に差があり、その認識を揃えることから始めています。

ブランディングに馴染みのない幹部陣からは「結果的に、費用対効果はいくらになるのか」という短期的な成果を問われることも多く、異なる考えを擦り合わせる難しさを感じる場面も少なくありませんでした。

それでも諦めず、根本的な定義やGMOサインにおけるブランディングの立ち位置などを説明する資料を示しながらブランド理解に関するコミュニケーションを地道に重ねていきました。

事業責任者とも今後のサービス展開に関する対話を進めていきます。サービスの目指す世界に焦点を当て、マーケターが事業責任者からヒアリングした内容を絵に描き起こし、「こういうことですか?」と確認するコミュニケーションを繰り返しました。

この期間は、具体的なプロジェクトを動かすというよりも、事業にとってブランドは大事だという合意形成を生むための時間でした。

結果的に「ブランディングには意味がありそうなので、進めてみてほしい」ということを言ってもらえる状況には持ち込むことができました。

このような根強いコミュニケーションをしている中で訪れたのが、GMOサインへの名称変更にまつわるブランドリニューアルプロジェクトです。

専任のデザイナーが不在の事業、かつ日々お客様に価値を提供するために事業成長を追い求めて戦う事業部では、サービスブランドを見直せる機会は滅多に訪れません。

つまり、このサービス名称変更のタイミングは、ブランドを検討しなおすことができる限られたチャンスでした。私たちはこの機会を活かして、一気にブランド定義を進めていきます。

ロゴの作成の手前で行ったのが、サービスの物語や社会における存在意義を示す「パーパス」を言語化することです。

名前やロゴが変わったとしても、その裏側にある姿勢やストーリーが伝わらなければ、共感は生まれません。なので、GMOサインとして目指す世界を「確かなサインで紡ぐ信頼」という一文と、その裏側にあるストーリーを言語化するところから始めました。

ここまでに、事業責任者とのディスカッションを重ねていたため、GMOサインがどのような世界に向けてサービスを運営していきたいのかは、すでに情報を集められていました。加えて、GMOインターネットグループとしてのGMOイズムやブランドを踏まえ、私たちが目指す像を言語化していきました。

これを一つの言葉にまとめ、ブランドリニューアルのタイミングで、名前やロゴの公開に合わせて伝えていくこととしています。

このパーパスを活用して「私たちは何者で、どのような考えでサービスをつくっているのか」というストーリーを届ける場所としてブランドページを作りました。

ブランドページには、各所に私たちのスタンスが伝わるような文言を散りばめています。

ただ名前が変わった、という以上に、私たちの姿勢や目指す先を伝えていけるようにこだわりました。

さらに、このリニューアルという限られた機会で、他にもいくつもブランド定義を進めていきます。

例えば、ロゴとは別に、「結び」をコンセプトとしたデザインモチーフも用意しました。

これはロゴの原案の一つとしてアウトプットされたものでしたが、メンバーからの愛着が大きかったので、ロゴに使わないと決めた上でモチーフとして残したものです。その後、各タッチポイントのデザインをする際に活用されています。

他にも、イラスト、ブランドガイドライン、などいくつものブランドを浸透させるためのアウトプットを、他社のアウトプットを見よう見まねしながら用意していきました。

このように、リニューアルの機会を活かしていくつもブランドアウトプットを積み重ねていったことで、経営層がサービスストーリーにより納得感を持ってくれるようになりました。

例えば、この頃から、営業やプロダクトの発表が中心だった半期に一度の事業方針会に、ブランディングの発表枠が特別に設けられるようになり、私たちからブランドについての取り組みを全社に伝えていけるようになりました。(この取り組みは現在も続いています。)

リニューアルのタイミングで信頼が生まれ、「ブランドに関する取り組みをもっと広めてほしい」という雰囲気が社内で生まれてきたので、畳み掛けるように、ブランドを一人歩きさせるための社内浸透に取り組んでいます。

ブランドページはあくまで社外に向けたスタンスの提示であり、社内のブランドを重視する文化を醸成するには、これではまだまだ足りないので、考えられる限りのアウトプットを続けていきました。

社内向けに、これまでのサービスの歩みをまとめ、ブランドとしての価値観を伝えることができるようなブランドガイドラインを用意しました。

「GMOサインWay」と名付けたこのガイドラインには

GMOサインの立ち上げからこれまでの歴史

他のサービスと何が違うのか?

ブランドパーソナリティの言語化

などといった、GMOサインに関わる人が持ち続けるべき思想や価値観をまとめています。

また、ブランドリニューアルに合わせて、GMOサインのサービスサイトのリニューアルを行いました。

これは、全社に「ブランドに注力すると何か変わりそうだ」という感覚を持ってもらうために役立ちました。

概念的なパーパスだけでなく、実際にサービスの見え方が変わったことで、分かりやすくブランドの重要性が伝わったアウトプットになっています。

他にも、ブランドの重要性が浸透するためのアウトプットを、少しずつ積み上げていきました。

全パートナーが日常的に使用するZoomの背景、営業資料テンプレートの統一など、目に見えるタッチポイントを一つずつ変えていきます。

このような積み重ねによって、少しずつ組織の中に、GMOサインが目指すことや、当たり前に維持したいブランドとしての姿勢、品質が伝わっていきました。

このような地道なブランド浸透の取り組みを続けてきたことで、明確にGMOサインの組織でのブランドへの考え方が変わっています。

例えば、マーケティング施策でとるユーザーへのコミュニケーションがより誠実なものになったり。また、マネジメントレイヤーが日々のコミュニケーションで「顧客やサービスにどう向き合うか?」というレビューを行う際にもパーパスの文言が引用されることも増えました。

ブランド浸透による成果は、直接的に目に見えてすぐに数値が伸びるようなものではなくて、もっと小さく、でも確実にじわじわと組織や事業を変えていくものなのだと思います。

現在では、ブランドが根本的な原因で起きる事業や組織の問題はほとんどなくなりました。

経営層との定期的な対話は継続しつつも、新たな施策を次々と打ち出す必要はなく、これまでにつくり上げたものが役割を果たしている状況となっています。

これを受けて、ブランドチームの主な役割は、各部署が個別に行うイベントや施策を、ブランドという共通軸で横断的につなぎ、一貫性のある発信を支えることへと変化しています。(私自身も、さらに別の役割へと注力を移していくことができています。)

補足しておくと、このようなブランド浸透の取り組みは私たちだけで行ったものではなく、GMOブランドがもつ大手IT企業としての認知度やブランド力、GMOイズムといったマインドを継承したことで迷いなく進められたと思っています。

GMOサインという一つのサービスで「誠実」や「信頼」といった印象を育てていくことで、多種多様なITサービスをもつGMOインターネットグループが「信頼ある存在」と認識されることにも繋がるはずです。そのためにも、今後もGMOサインでのブランド浸透を続けていきます。

「ブランドは重要である。」とほとんどのデザイナーは考えていると思います。

私も、デザインやブランドに注力することは、当たり前だろうと思っていたりしますが、本当に事業や組織の中でブランドに注力しようと思うと、この意識だけでは足りないのだと思います。

ブランドを重視する、つまり「やさしいデザイン」が、事業を伸ばす、つまり「勝つデザイン」でもあること。この両立を目指し、理解してくれる人を増やし、少ないチャンスをモノにすることの積み重ねで、ブランドの重要性は組織に広がります。

GMOサインというサービスは、お客さまから信頼されることで伸びる事業です。当たり前に信頼される状態をつくるためには、私だけでなく、全社でブランドの重要性に腑に落ちることが必要だと思います。

GMOサインは今年で10周年を迎えます。このタイミングで、新たなタグラインを設定し、サービスサイトをリニューアルすることにも取り組んでいます。

ブランドへの投資は、一度きりではなく、地道に続けていくことが大切です。それはブランドの重要性が組織に浸透した今においても同じで、常にアップデートさせるべきものだと思います。

これからも、当たり前に信頼されるサービスを目指して。GMOサインでのブランド浸透を続けていきます。

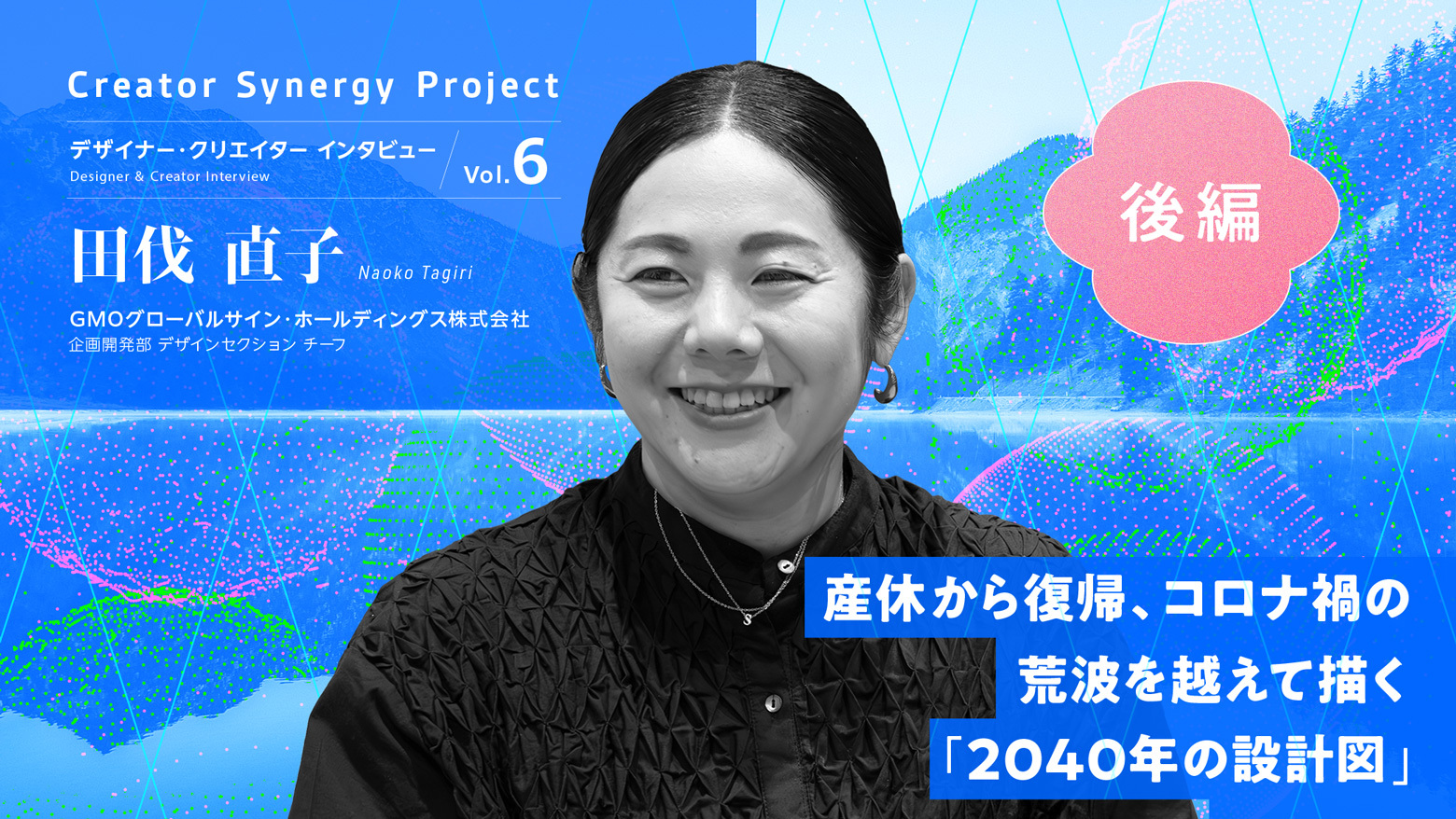

本事例の公開と同時に、GMOインターネットグループのテック・デザインブログで、本事例の執筆者である田伐のインタビューが公開されています。ぜひこちらも合わせてご覧いただければ嬉しいです。